羽黒山の参道と五重塔でその歴史を感じよう!

山形県の出羽三山といえば、羽黒山・湯殿山・月山であり全国有数の修験の 山として知られています。

その中で羽黒山には、三山の神を合祭した社殿・三神合祭殿が山頂 にあります。

標高は約400メートルあります。

なかなか山頂にいくのは体力がいるので、家族旅行で訪れたら国宝の五重塔を見学して帰ってくるシンプルなコースもおすすめです。

羽黒山の参道には国宝五重塔と2446段の石段 と杉並木が続き、神聖な雰囲気を漂わせています。

今回はそんな羽黒山についてご案内していきたいと思います。

羽黒山とは・・・

表参道の石段がある随神門まで鶴岡駅よりバス 35分、体力に自信のある方は随神門から山頂までは徒歩約50分でアクセスできます。

羽黒山の開山は、今から約1,400年前蜂子皇子が烏に導かれて羽黒山に登り、山頂に祠を創建したのが始まりといわれています。

皇子は更に月山権現と湯殿山 権現を得て、出羽三山の開祖となりました。

30分しか時間はないけど、羽黒山の参道を歩きたい!そんな方におすすめなのが羽黒山五重塔コースです。

比較的に道も歩きやすく初心者でも楽しめるコースです。

東北でもっとも古い塔といわれる羽黒山五重塔は国宝を往復しする、緑豊かな道は心がさわやかな気持ちになります。

羽黒山参詣道の入り口近くにある「いでは文化記念館」は、出羽三山の歴史・文化などの資料などが展示されており、羽黒山の登山の前にちょっとした勉強をするのにおすすめです。

山内の随所に高浜虚子の句碑があり、歴史的文人墨客にもここがゆかりの地であったことを伝えています。

山頂には三神合祭殿があり、1年を通じてお参りすることができます。

羽黒山を歩こう!

随神門から始 まる表参道は、全長約1.7kmもあり、またに修行の道というのには相応しい場所です。

参道の長い石段は全部で2446段もああります。両側には樹齢350~500年の杉並木が続き厳かな光景と森の涼しい光景には心が癒され、心が凜とするものです。

参道の途中にある須賀の滝 は、月山より8kmの水路をひいて作ったものだそうで、清涼感あふれる光景にここでカメラを構える人も多く見受けられます。

更に歩き進めていくと、たくさんの杉の木があり杉並木の数は400本以上で国の特別天然記念物に指定されて いるそうです。

そんな杉並木に心を奪われていると、国宝羽黒山五重塔がひっそりと顔を出してきます。

平将門が今から約600年前に創建した東北地方では最古の塔といわれています。

高さが29.0mの三間五層柿葺素木造で、昭和41年には国宝に指定されました。

とても重厚感のある造りは歴史を感じます。

近くには樹齢1000年の巨木があり、木の周囲 は10メートルもあり両手でもつかめないほどの巨木に、太古の息吹を感じずにはいられないものです。

途中の石段には盃や ひょうたん、蓮の花などが33個彫られているといわれ、 これを全部みつけた人は願いが叶うのだとか。

そんな不思議な言い伝えも楽しみながら、羽黒山を楽しんでみて下さいね!

関連記事

-

-

~横浜市・正覚寺~ 梅雨の風物詩!紫陽花と花菖蒲を愛でに行こう!

神奈川県の横浜市には緑豊かな景色が数多く残されています。 中でも近年開発が進んだ …

-

-

~川湯温泉・硫黄山~ 地球の鼓動を感じる神秘の山を見に行こう!

北海道の川湯温泉の近くにある硫黄山があります。 ここは神秘的はさることながら、ど …

-

-

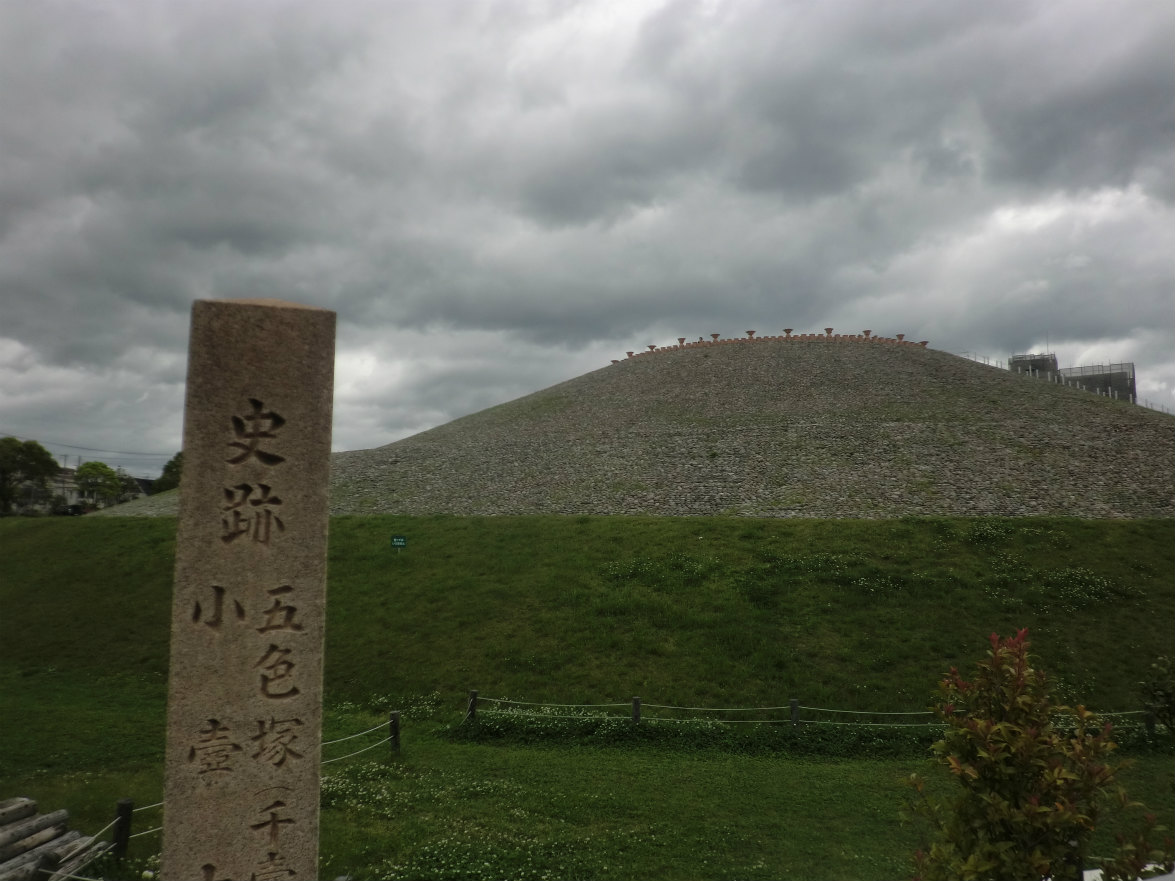

瀬戸内海の絶景を望むエキゾチックな古墳に行こう!~兵庫県・五色塚古墳~

神戸の明石海峡大橋の近くの住宅街の中にひっそりとたたずむ古墳があります。 高台に …

-

-

プーケットの中心地・パトンビーチを満喫しよう!

タイのプーケットはアジアの中でも人気の高いビーチとして知られています。 特に日本 …

-

-

バンコクから足をのばしてカンチャナブリから泰緬鉄道に乗ろう!

タイの西部、ミャンマーとの国境近くにある町カンチャナブリは、人がすんでいた痕跡は …

-

-

遥か彼方まで見渡せる滝 ~北海道・オシンコシンの滝~

知床温泉に向かい、まもなく温泉地も近くなってきた頃、知床の観光名所の一つにオシン …

-

-

横浜のおすすめスポット「山下公園」。お散歩や休憩場所にも最適です!

横浜が誇る観光地の1つ「山下公園」。海風にあたりながら横浜の海を一望できる超有名 …

-

-

ひとことだけ願いを叶えてくれる奈良の葛城一言主神社へ行こう!

奈良県に一言だけ願いを叶えてくれる神社として親しまれており、「いちごんさん」と呼 …

-

-

日本最大のカルデラ湖・屈斜路湖へ行こう!

北海道の広大な大地にカルデラ湖としては日本一の深さを誇る屈斜路湖があります。 近 …

-

-

映画の舞台になった美しい島・ピピ島の展望台をのぼろう!

タイのピピ島にきたら、海水浴にビーチでのんびりするのもいいけれど、ピピ島のきれい …